Spensy Pimentel é autor de uma das maiores referências bibliográficas que o rap brasileiro possui: O Livro Vermelho do Hip-Hop, lançado em 1997. Jornalista e antropólogo, Spensy representa a veia militante do hip hop brasileiro e participa da luta contra a exclusão dos povos indígenas no Brasil, numa realidade repleta de preconceito e conflitos violentos. Ao ZonaSuburbana, Spensy Pimentel mandou uma ideia forte sobre desigualdade, política, capitalismo, povos originários e, é óbvio, falou sobre o nosso hip hop.

ZS: Poderia traçar um rápido panorama sobre os principais problemas enfrentados pelos indígenas atualmente? É correto dizer “os indígenas” para descrever grupos que possuem diferenças entre si?

Spensy Pimentel: Certamente falar em “índio” é um equívoco, pois a origem dessa palavra tinha a ver com a associação que os europeus teriam feito, quando chegaram à América (outro nome dado por brancos, aliás), pensando que estavam chegando à Índia. Nesse sentido, falar em “índios” seria algo bizarro porque é quase como dizer que eles não são daqui. Hoje, pela América Latina afora, fala-se muito em “povos originários”, para enfatizar que eram os povos já presentes no nosso continente antes da chegada dos europeus.

O segundo problema é que ainda são centenas, e eram vários milhares de diferentes povos, nações, comunidades diferentes, talvez muito mais diferentes entre si do que nós somos diferentes dos italianos, espanhóis… Em poucas centenas de quilômetros, ainda hoje, em áreas da Amazônia, você pode encontrar línguas indígenas tão diferentes entre si como o português e o alemão. E o mais incrível, pessoas que, às vezes, falam várias dessas línguas (como ocorre no Rio Negro). Chamar todas elas de “Índios” é uma ignorância sem tamanho, literalmente. É como aquela moça do SBT que chamou a África de “país” – sendo que o continente tem mais de 50 países.

Então, é uma diversidade muito grande. Hoje, segundo o IBGE, há 305 povos indígenas no Brasil, falando 274 línguas diferentes – quase 200 delas bastante ameaçadas de se extinguir (os povos não se extinguem, mas as línguas sim). Cada língua que se extingue é um mundo que se acaba, já disse alguém. São quase 900 mil pessoas que se reconhecem como indígenas, pouco mais da metade disso morando em terras indígenas, mas mais de 300 mil morando em cidades.

Então, é uma diversidade muito grande. Hoje, segundo o IBGE, há 305 povos indígenas no Brasil, falando 274 línguas diferentes – quase 200 delas bastante ameaçadas de se extinguir (os povos não se extinguem, mas as línguas sim). Cada língua que se extingue é um mundo que se acaba, já disse alguém. São quase 900 mil pessoas que se reconhecem como indígenas, pouco mais da metade disso morando em terras indígenas, mas mais de 300 mil morando em cidades.

E há muito mais gente que, se tomássemos os critérios utilizados para identificar a população afrodescendente, também poderia se identificar como indígena. Em estados do Norte e Nordeste, é impressionante. Por exemplo, não sei se você já foi ao Piauí, onde não existem terras indígenas, pouca gente se identifica como indígena, mas, se você conhece a população e a história da região, não tem como não perceber que se pode dizer que é um estado afro-indígena, os brancos são pouquíssimos.

Sou originário de uma região de alta densidade de população indígena, o Mato Grosso do Sul, terra dos Guarani, Kaiowa, Terena, Guaikuru/Kadiweu, Ofaié, e hoje vivo em outra região bastante indígena, o sul da Bahia, terra dos Pataxó, dos Hã-hã-hãe, dos Tupinambá etc. Nesses lugares, cotidianamente, você encontra gente te dizendo coisas assim: “Eu nasci numa comunidade indígena, toda a minha família é indígena, mas eu não me considero indígena porque moro na cidade, não querem que pensem que sou oportunista, que busco benefícios sociais etc.” Percebe o absurdo? É como se você deixasse de ser brasileiro porque foi trabalhar nos EUA ou na Europa. Ou seja, a colonização mental que se impõe a nossa população é muito forte.

Ninguém deixa de ser indígena porque foi morar na cidade ou porque comprou um celular, isso aí é um grande equívoco. As pessoas deixam de ser Pataxó, Guarani, Kaiowa ou Terena porque são convencidas pela escola e a mídia de que essas identidades são sinônimo de atraso, feiúra, sujeira, preguiça etc. – isso é um absurdo. Oxalá, no futuro, possamos nós evoluir para entender que a diversidade étnico-cultural é uma riqueza, não um atraso.

ZS: Acha que o hip hop, como um cultura urbana, não consegue desenvolver nenhuma identidade com os conflitos no campo e em áreas consideradas rurais?

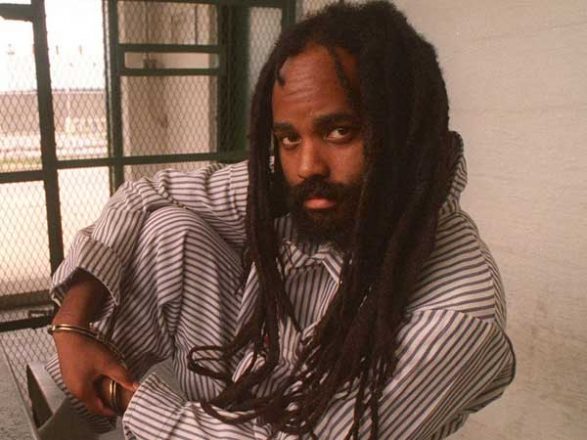

Spensy Pimentel: Um autor que foi muito importante para eu amadurecer meus pontos de vista sobre o Hip Hop nos últimos anos é o jornalista afro-americano Mumia Abu Jamal – preso há mais de 30 anos por um crime que ele não reconhece ter cometido (o assassinato de um policial) e julgado sob circunstâncias amplamente reconhecidas como injustas e desonestas. O que, cada vez mais, se percebe como parte de uma estratégia ampla dos setores de inteligência dos EUA entre os anos 70 e 80 para desarticular o movimento negro naquele país, em função da enorme força que ele vinha adquirindo desde os anos 60.

Mumia foi um jovem jornalista ligado aos Black Panthers e apoiava um movimento chamado Move, que era um grupo libertário/anarquista negro que mantinha uma casa na Filadélfia e foi duramente reprimido pela polícia local – chegaram a ser bombardeados (!!!!!). Vários estão presos até hoje.

Existe uma ampla rede de solidariedade a Mumia e os demais presos políticos negros – vários deles há mais de 30 anos vivendo em situações extremamente desumanas. Há até gente exilada em Cuba, para que se tenha ideia, e é um absurdo que o Hip Hop brasileiro ainda discuta tão pouco essa situação, que não perceba os links entre a desarticulação do movimento negro via a chamada “guerra às drogas”, junto com a desagregação social provocada pela mistura entre psicoativos, dinheiro e armas nos guetos negros e certas atitudes que foram ganhando espaço, popularidade e prestígio dentro do Hip Hop e do rap (aliás, a própria prevalência do rap diante dos demais elementos do Hip Hop está certamente ligada a isso).

Mumia é um autor que reflete sobre o significado do dinheiro para o Hip Hop. Bem, dinheiro é algo bem óbvio, não preciso explicar por que ele é tão importante para a população periférica urbana. Mas é interessante o que Mumia percebe: o abismo entre o reggae jamaicano (clássico) e o rap, mesmo sendo dois gêneros que surgiram num intervalo de tempo muito pequeno – entre o fim dos 60s e meados dos 70s. O que acontece? No reggae, com a inspiração rastafari, que por sua vez está associada a movimentos como o do jamaicano Marcus Garvey, havia uma espécie de narrativa mestra, que aparece em vários momentos nas canções, sobre a terra prometida, que é a África.

Mumia é um autor que reflete sobre o significado do dinheiro para o Hip Hop. Bem, dinheiro é algo bem óbvio, não preciso explicar por que ele é tão importante para a população periférica urbana. Mas é interessante o que Mumia percebe: o abismo entre o reggae jamaicano (clássico) e o rap, mesmo sendo dois gêneros que surgiram num intervalo de tempo muito pequeno – entre o fim dos 60s e meados dos 70s. O que acontece? No reggae, com a inspiração rastafari, que por sua vez está associada a movimentos como o do jamaicano Marcus Garvey, havia uma espécie de narrativa mestra, que aparece em vários momentos nas canções, sobre a terra prometida, que é a África.

A terra prometida, que aparece por exemplo, em Satta Masagana, que está ligada ao Kebra Nagast, que está ligada à Rainha de Sabá, ao imperador Selassie etc. etc. etc. Há toda uma mitologia aí, com detalhes que, um dia, espero poder ter tempo de estudar.

Mas, quando se passa para o rap, para onde vai essa busca pela terra prometida? Aí está a sacada de Mumia – no rap, a terra prometida vira o dinheiro… “Em São Paulo, Deus é uma nota de 100” – entende? Não quer dizer que SÓ exista isso no rap, não quer dizer que não haja outras narrativas. Mas, o que me parece particularmente interessante na percepção de Mumia é que, se um povo não tem lucidez sobre o seu projeto, é, muitas vezes, porque ele foi abduzido pelo incrível poder mobilizador que tem o dinheiro.

Eu acredito que o rap latino-americano (e, mais amplamente pensando, a música popular afrodiaspórica e afroindígena influenciada pelo hip-hop), em muitos lugares, em vários períodos, tem sido capaz de superar essa incrível força gravitacional e desagregadora que o dinheiro tem, mas, no Brasil, particularmente, pelo momento de bonança econômica que passamos no período 2004-2014, aproximadamente, o que ganhou muita força mesmo foi a música festiva caracterizada pela chamada ostentação – que não se restringiu ao funk, também está no sertanejo (como uma versão distorcida do funk – mas outra hora podemos falar disso), no arrocha, no forró etc.

E isso esteve em total consonância com a orientação que os governos Dilma e Lula deram ao processo de inclusão social que se processou no período – sobretudo, uma inclusão via consumo, do tipo “você vale o que tem”. Claro que não houve só isso – também houve um batalhão de gente da periferia tendo acesso às universidades (infelizmente, sobretudo ao ensino privado, via Prouni e Fies, pois não se conseguiu uma expansão suficientemente rápida do ensino superior público – apesar dos avanços no setor). Mas, é óbvio que a marca maior da inclusão foi o consumo.

Nesse sentido, talvez as dificuldades de uma maior aproximação do Hip Hop com os conflitos no campo possam ser mais bem entendidas se a gente pensar nisso tudo. Infelizmente, o trabalho rural em lugares onde houve uso massivo de escravidão em grandes propriedades ainda está associado a uma negatividade, o que é completamente compreensível.

Não que não existam milhares de comunidades remanescentes de quilombos, não que não haja, ainda, uma conexão possível da população periférica de SP, Rio etc. com o campo, com a terra. Mas, parece que, na prática, quando isso aparece, ainda é algo muito muito distante, tênue.

Nesse cenário, o rap indígena me parece muito relevante. Porque, em alguns casos, ele representa uma volta a essa canção da terra prometida. É o que me chama a atenção no trabalho dos jovens guarani-kaiowa do Bro MC’s – o primeiro grupo de rap indígena a gravar no Brasil, há cerca de sete anos. Eu escrevi um texto sobre o Bro, propondo esse argumento, está publicado num livro editado no México.

Em outros lugares, como no México, o rap indígena também está associado à luta pela terra – entre os zapatistas, por exemplo. Na Amazônia, o rap indígena está associado à luta pela cultura – pelas línguas indígenas, por exemplo, que em muitos lugares estão ameaçadas, em função da urbanização, da escolarização massiva etc.

Nós vivemos uma crise econômico-ambiental que é incontornável. Praticamente, é como se o planeta fosse um Titanic, e a maioria continua dançando enquanto o barco afunda. Tudo indica que, dentro em breve, teremos enormes dificuldades com falta d’água, escassez de alimentos, aumento de desastres naturais – e aumento dos conflitos em decorrência de tudo isso.

Vai ser impossível não repensarmos nossa relação com a terra, as florestas, as águas – em alguns anos, todos vão ter de estar falando disso. No fundo no fundo, o planeta está vivendo uma grande ostentação nas últimas décadas, e não está aguentando. Não é o fim do mundo, mas a casa certamente vai cair, literalmente, em muitos lugares. Já está caindo em alguns, por sinal.

Então, entendo por que o Hip Hop não tem estado próximo a esses temas, mas acredito que, dentro em breve, cada vez mais, vai ser impossível ignorar tudo isso.

ZS: A mídia contribui para que as pessoas das periferias das grandes metrópoles não se identifiquem com os povos dos campos, assentamentos e comunidades fora dos centros econômicos?

Spensy Pimentel: Certamente. Já viu as propagandas que os ruralistas fizeram há alguns anos sobre o “Time Agro”? A ideia é te convencer de que você pode ficar tranquilo na cidade que eles levam a comida até a sua geladeira. Não querem que se perceba o que foi feito no país nas últimas décadas, o esvaziamento demográfico no campo para viabilizar um modelo de produção que é altamente concentrador de renda, além de ser desrespeitoso com o trabalhador, o meio ambiente e as populações tradicionais.

Quem sabia do drama dos Guarani-Kaiowa há poucos anos? Quem vai lá conhecer as condições de trabalho dos cortadores de cana? Quem tem ciência da devastação que estão fazendo em nossos rios? Qual a discussão que se vê na mídia entre o fato de termos um altíssimo nível de consumo de agrotóxicos e tantos casos de câncer? As pessoas da cidade, muitas vezes, não querem ou não têm tempo de saber de nada disso. Muitos ainda estão se lixando, querem é o preço mais baixo para seu alimento, e só.

Infelizmente, muitos jovens da periferia não percebem que a baixa qualidade de vida que experimentam em seus bairros é reflexo direto da concentração fundiária no campo. Muitos que hoje moram espremidos nas favelas são filhos, netos ou bisnetos de gente que foi expulsa de suas terras pelos latifundiários que aí estão.

Mas enfim, o barato é loco e o processo é lento. É um trabalho de formiguinha para fazer as pessoas perceberem tudo isso, considerando que temos uma mídia corporativa conservadora e totalmente parcial em relação a vários desses temas – afinal, essas empresas vivem de publicidade, e são grandes empresas de alimentos, sementes, agrotóxicos que muitas vezes anunciam…

ZS: O grupo Bro MCs é apresentado por muitos como algo exótico. Como combater esse preconceito que descaracteriza e tira a legitimidade da luta e da arte dos indígenas?

Spensy Pimentel: O Bro Mcs representa uma novidade incrível no sentido de se construirem essas conexões e alianças tão necessárias entre os jovens da cidade e os do campo. Antes da projeção dos Guarani-Kaiowa e do Bro, muita gente ainda associava o índio no Brasil somente à Amazônia e as condições de vida que só são possíveis em ambientes distantes das cidades do Centro-Sul.

Agora, muita gente já sabe que ser indígena no Brasil é, muitas vezes, morar em lugares muito parecidos com o que é a periferia de São Paulo ou do Rio. É conviver com altos índices de violência, com armas, drogas, miséria. E mesmo assim manter uma língua e diversas tradições que te colocam em rota de colisão com a ideologia dominante. E, principalmente, é perceber que, mesmo vivendo em condições adversas, esses povos lutam para sobreviver e não deixam de ser um povo e de ter seu orgulho kaiowa porque usam boné ou tênis ou cantam rap e dançam break.

Acho que a melhor coisa para combater o preconceito é o contato direto, o olho no olho, é a visita à aldeia, ao quilombo, ao assentamento. A música, o clipe também ajudam muito, são um primeiro passo. Os meninos do Bro têm bastante clareza sobre isso, eles percebem o rap como uma ferramenta que os ajuda a vencer barreiras, quebrar preconceitos e divulgar a luta do povo Guarani-Kaiowa.

ZS: Como vê o futuro das demarcações de terras neste atual governo? Nos últimos 12 anos houve algum avanço?

ZS: Como vê o futuro das demarcações de terras neste atual governo? Nos últimos 12 anos houve algum avanço?

Spensy Pimentel: Vixe, a situação é complicada. Já estava ruim e agora ficou pior. O problema é o seguinte: em lugares como Mato Grosso do Sul e Paraná, estamos falando de terras que muitas vezes (não todas, mas em muitas) têm título dado pelos governos, algumas décadas atrás. E muitas vezes essas terras já mudaram de mãos, outras pessoas compraram dos proprietários originais. Quer dizer, a negociação vai ter que passar por algum tipo de compensação para essas pessoas, porque o maior erro foi do Estado brasileiro, de ter dado essas terras para não indígenas, mesmo sabendo que ali era terra indígena.

Esse cenário é particularmente preocupante para o povo Guarani, que tem terras a serem demarcadas bem nos estados do Centro-Sul (MS, PR, SP, SC, RS), muitas vezes em zonas do agronegócio. Porque o agronegócio tem mais de 200 deputados, e não existe nenhum deputado indígena. Ou seja, a capacidade de lobby dos que se opõem aos povos indígenas é brutalmente superior à deles. Isso gera um cenário em que, hoje, há uma série de propostas de parlamentares para limitar ou impedir demarcações.

De maneira que ainda teremos muita luta, por muitos anos, até chegar a algum resultado razoável.

ZS: Mesmo sabendo que grande parte dos artistas, militantes e fãs do hip hop não tem essa preocupação, no que o rap poderia contribuir para mudar esse cenário de exclusão?

Spensy Pimentel: Eu creio que todos nós, na verdade, estamos atualmente desafiados a entender melhor essas situações e atuar em relação a elas. Como dizia, é urgente despertarmos desse torpor da ostentação consumista nas cidades e perceber que há muita coisa a fazer se quisermos garantir um futuro minimamente razoável para nossos filhos e netos. O tempo está correndo.

Nosso modo de se relacionar com o planeta tem que ser revisto, e os povos indígenas e outras populações tradicionais, como os quilombolas, estão aí para nos ensinar um bocado de coisas. Cada vez que alguém do rap faz uma letra, que um grafiteiro faz um desenho, que um DJ toca uma música trazendo algum ensinamento sobre isso aí está colocando um tijolo numa construção enorme que nós temos pela frente. É um processo político, e é um processo pedagógico.